日本は「木の文化を持つ国」で、

割り箸を発明した「割り箸の文化」を持つ国でもあります。

割り箸は、江戸時代に発明され、飲食店とともに普及してきました。

しかし、1980 年頃から、割り箸は「使い捨て商品の象徴」、

「森林破壊の元凶」のように言われてきました。

果たして、本当にそうなのでしょうか。

「森との共生」がテーマの今年の博覧会では、

山梨県森林環境部有林課にご協力いただき、身近な「割り箸」から、

森林の保全について考えてみたいと思います。

やまなしFSC認定割り箸のプレゼントもありますので、

ぜひブースにお立ち寄りください!!

(プレゼントは数に限りがありますので、お早めに。)

この割り箸については、こちらをクリックください。yamanashifsc.pdf

[割り箸について正しく知ろう]

割り箸は「資源を大切にする心」から生まれた

現在、普及している木製の割り箸は、明治時代に

奈良県吉野で樽材として使っていたスギの端材(樽の製造過程で

必要な部分を切り取ったときにできる余った木片など)を

有効に活用することから生まれたものです。

完全に 2 本に割ってしまわず、少し残して切れ目を入れて、

食べる直前に割って使う割り箸のアイデアは、縦に割れやすいスギの特性を

よく知る吉野の職人の間から出てきたものでしょう。

今では、樽の製造は少なくなり、吉野スギの大半は建築用材として使われますが、

割り箸は建築材を採った残りの端材や間伐材などでつくられ、

資源を大切にする心は今も受け継がれています。

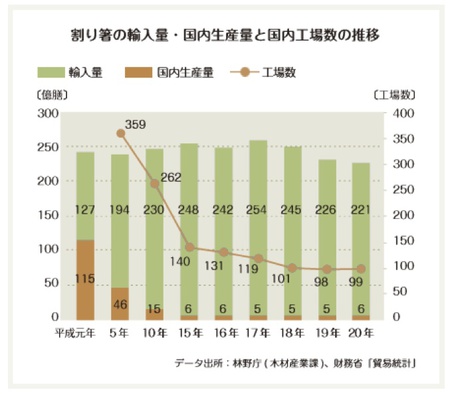

日本の割り箸製造の現状

日本人が発明し、日本の食文化とともに普及してきた割り箸ですが、

残念ながら、現状は衰退傾向にあります。

主な理由は、安い外国産材の割り箸が輸入されるようになったからです。

現在、日本で使われている割り箸の約97%は外国からの輸入であり、

そのうちの98%が中国産です。

平成5年には、300 軒以上あった国内の割り箸工場も、

現在は 100 軒程度になってしまいました。

どのような割り箸か? 使っても良いのか?

このようなことから、割り箸については、

「どこの国のどのような森林からの材料を使って作られたものか」を

確認してから、「森林破壊」か「健全な森林管理」か、また、

「使い捨て」か「使 われない材の有効利用」かなど、

その善し悪しを判断すべきモノであると考えられます。

ちなみに、数少ない国産材割り箸の多くは、日本の割り箸文化を受け継いだ

「もったいない」精神に基づくものであり、中でも森林管理認証製品であれば、

第三者により適切に管理された森林から作り出されたことが

認められたものであることから、「使っても良い」と言えるのではないでしょうか。

さあ、みなさんも、「この割り箸なら...」というものを見つけ、

「ぱしっ」と小気味よく割って木の香りをかぐという、

食事の前のちょっと改まった儀式をしてから、おいしく食事をいただいてみては

いかがでしょうか。

今週月曜日に、はなまるマーケットで紹介された

「小豆島古式生素麺」はこれです!

良い食品づくりの会 森本商店さんの小豆島 古式生素麺

パスタのようにのどごし感があるのですが、

麺は細くサラリとした味わい。

真っ白な素麺本来の香りはそのままです。

けれども太い分だけ食べごたえがあります!

去年、清水駅前銀座の七夕祭りや、旨いものフェアで

試食を繰り返したお陰で、着々にと言いますか、

当然のようにリピーターさんが増えてきました。

また、facebookという、どちらかというと

若者向けのネットワークでも紹介したところ、

店舗まで足を運んでご購入いただくことも多々ありました(^^)。

食べた時の衝撃が忘れられず、すぐさま小豆島に行って

見学させてもらい、お取り引きをお願いした経緯のある商品です(^^)。

皆さんもぜひお試しください!

森本商店さんに見学に行った時の様子をブログに書いています。

こちらもどうぞ。

3月16日、第1回 こんぶ土居さんの「だし」講座

今秋10月20〜21日、奈良県大和郡山市で開催される

「大和郡山・第1回良い食品博覧会」に向けて、

地元の協力店会員である「良い食品処さとなか」さんの店舗で、

「食の語り部」講座がスタートしました。

この講座は、古事記の編纂に関わった語り部である

稗田阿礼の縁の地・大和郡山で開催中の「古事記1300年紀事業」の一つとして

市民参加でスタートした「食の語り部プロジェクト」で、

人から人へ、「語る」こと「語り継ぐ」ことをテーマにしています。

「良い食品づくりの会」生産者会員の方たちを「語り部」として

食を学ぶセミナーや映画上映会等をシリーズ開催される予定です。

3月16日に開催された第1回の講座は、「こんぶ土居」の土居成吉さんを語り部に

「伝統的なだしのとり方」がワークショップ形式で進められました。

料理好き熟年男子・ベテラン主婦・栄養士・若い女性など世代も様々な約20名が参加。

土居さんが家庭で簡単にできる昆布と鰹節に基本だしの取り方を紹介しながら、

参加者のみなさんと一緒に実習しました。

材料は、こんぶ土居「天然真昆布」、中嶋屋本店「かつお本枯れ削」。

最初はだし本来の味を、そして少し塩を加えて味わいの変化を試食。

昆布と鰹節で「だし」をとるのは初めてという人がほとんどで、

試食時は「美味しい!」の声と思わず微笑む顔が...。

「こんなに深いうま味があるなんて、びっくり」と伝統的なだしの味わいを

あらためて発見した人が多くおられたようです。

土居さんは伝統的なだしのとり方入門講座として、

昆布の歴史や産地、うまみ成分等について話された後、

世界に誇る日本の食文化の基本ともいうべき「だし」を未来に語り継いでいくためにも

「せめて週1回くらいは家庭でとりませんか」と提案されました。

参加者のみなさんは講座が終ると早速、昆布とかつお削節、

土佐の海の天日塩「あまみ」を買い求められて家でもチャレンジされたとのこと。

(ちなみにこの日、さとなかさんの店では天然真昆布とかつお本枯れ削が

すっかり売り切れてしまったそうです。)

食の語り部・土居さんが熱く語る「日本のだし文化」が

聴く人の心に沁みわたるひと時でした。

講座の様子は、参加者のお一人が編集された動画で紹介されています。

ぜひご覧ください。

今後の開催スケジュールは、「良い食品処さとなか」ホームページ、

または、facebook:大和郡山「食の語り部」で。

[今後のプログラム予定]

●6月15日(金)午後3時~

「伝統的な胡麻豆腐の作り方」 食の語り部:大村屋・田中洋治さん

●7月22日(日)午前9時~/午後3時~(2回)

映画の会 ドキュメンタリー「食の未来」ー遺伝子組み換えで広がる緑の砂漠ー

デボラ・クーンズ・ガルシア監督作品 2004年/90分

明日からいよいよ大型連休に突入!

皆さん、今年はどちらにお出かけですか?

さて、今日はそんな連休明けに開催される

日本酒イベントをご紹介します。

5月8日(火)にグランドプリンスホテル高輪にて開催される、

「長野の酒メッセin東京」です。

今年で9回目を迎えるこのイベントは、

長野の日本酒を存分に楽しむべく、毎年大勢の来場者で賑わいます。

良い食品づくりの会からは、橘倉酒造や宮坂醸造が参加します。

詳細はこちら>>>をご覧ください。

是非、お出かけくださいませ。

皆さまこんにちは。 ごま油の九鬼産業です!

いよいよ今週末からゴールデンウィークですね。

予定はもう決まりましたでしょうか。

九鬼産業は、4月28日(土)・29日(日)に、

「アースデイ名古屋2012 Around the tower」に出展します!

名前にもあるように、名古屋のテレビ塔周辺で開催されるイベントです。

1970年にアメリカで、4月22日は"地球のことを考えて行動をする日"と

始まった「地球の日」こと「アースデー」。

世界各地で環境・農などに関するイベントが多数開催され、

日本でも約30ヶ所で行われているそうです。

九鬼産業もアースデイ名古屋2012で、

生産者と環境にやさしい仕組みで作られる新商品の

「九鬼フェアトレードいりごま 白」やごま油などを販売します。

ぜひ見かけたら立ち寄ってください★

また、他にも味噌仕込みを体験できる特別企画やライブ、

上映会やトークライブなど盛りだくさん!

名古屋に行く予定のある方、週末まだ何するか決めていない方、

「アースデイ名古屋2012」に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

「アースデイ名古屋2012 Around the tower」

【日時】4月28日(土)~29日(日) 10:00~19:00

【場所】名古屋もちの木広場・名古屋テレビ塔周辺

国内のごま専業メーカーでは初めてのフェアトレード認証ごま製品

「九鬼フェアトレードいりごま 白」

フェアトレードの取り組みについてはこちらをご覧ください。

[九鬼産業 紹介ページはこちらをクリック]