会員相互の研鑽の場である「良い食品づくりフォーラム」。

9月13日(日)の前泊研修から14日(月)、15日(火)の3日間にわたり、

山梨県 キープ協会清泉寮において開催されました。

2013年まで10回を数える【良い食品博覧会】を開いてきたキープ協会清泉寮ですが、

実はフォーラムの開催は初めてでした。

2年ぶりに訪れる懐かい空気、豊かな自然環境の素晴らしさを再認識させられるとともに、

天候にも恵まれ大変中身の濃い充実した研修となりました。

幹事役の地区会員の皆さまはじめ、全国からご参加くださった会員の皆さま。

お疲れさまでした。

≪実施プログラム≫

9月13日(日)

官能検査部会/原材料製法部会/表示包装衛生部会

各部会終了後、合同研修

今回は生産者会員からの認定品申請が無かったので、各部会ごとに相応しいテーマを

今回は生産者会員からの認定品申請が無かったので、各部会ごとに相応しいテーマを

設定して研修を行いました。部会終了後の合同研修では、部会から2名の代表者が

出て研修内容を発表するという新しいスタイルでの前泊研修を実施しました。

各部会のテーマは以下の通り

・官能検査部会 ①3原味の閾値を知る。 ②料理酒の味比較。

・原材料・製法部会 ①料理酒の基礎を学ぶ(品質・製法)。 ②料理酒の味比較。

・表示包装衛生部会 ①地理的表示について学ぶ。

新たな気持ちで基本に立ち返って研修することができた、と好評でした。

9月14日(月)

[講演] 「ひとの絆がはぐくむ、希望へのみちすじ」

中央大学理工学部人間総合理工学科教授 石川 幹子 先生

①東日本大震災とコミュニティの復興

未曾有の災害の中で、まちを白紙から創り出していくという、

これまでに経験したことのない取り組みを、

被災者の皆さんは、「どのようにして実行してきたか」について、

4年間のあゆみを振り返りながら、お話いただきました。

②幸せの国ブータンの危機と、未来に向けた美しい国づくりへの

取り組み

幸せの国と言われているブータンの現状、急速な都市化の中で

の回復力の高い社会的共通資本形成に向けてのアプローチを

お話いただきました。

[講演] 「食の譜面である『食譜』の創造へ向けて」

九州大学味覚・嗅覚センサ研究開発センター長 都甲 潔 先生

今回2度目の講演となる都甲先生からは

『食譜』という考え方の持つ意味と

先生が開発された味覚センサーのその後の発達、

将来の展望について、大変刺激的なお話をして

いただきました。

[講和] 「清里開拓の父、ポール・ラッシュ博士の想いを受け継ぐ」

ポール・ラッシュ記念センター 学芸員 秦 英水子さん

[生産者会員報告] キープ協会 原 良仁さ ん

ん

[良い食品づくりの会への想い] 信州味噌 小山 邦武さん

[味を識る] ----------「ジャージー牛乳」 キープ協会 小池 秀樹さん

9月15日(月)

[協力店会員報告] 柳島屋青木商店 青木 昇次さん

[協力店会員報告] くぼさんのとうふショップ 久保 隆則さん

[食品を識る] ・原材料製法部会 大近 伊藤 智徳さん

・表示包装衛生部会 久保食品 久保 隆則さん

・官能検査部会 中嶋屋本店 中嶋 恒治さん

[認定書伝達]

[まとめ] 丸八製茶場 丸谷 誠慶さん

[閉会の辞] ナガノトマト 井垣 孝夫さん

[農場見学] 中央葡萄酒 明野三澤農場

6月22日(月)、23日(火)の二日間の限られた日程で、本年度定期総会につづいてフォーラムに入る

6月22日(月)、23日(火)の二日間の限られた日程で、本年度定期総会につづいてフォーラムに入る

大変過密なスケジュールでしたが、第48回良い食品づくりフォーラムも 大阪阿倍野区のあべのハルカス25階という

弊会としては初めての高層階でのフォーラムを以下のプログラムにて実施し、無事終了することができました。

幹事役の地区会員の皆様をはじめ、全国からご参加くださった会員およびオブザーバーの皆様、大変お疲れ様でした。

6月22日(月) 平成27年度 定期総会

恒例により 前年度事業報告に続き前年度会計報告および監査報告。

役員改選。

新年度事業計画(案)、新年度予算(案)が満場一致にて承認されました。

第48回良い食品づくりフォーラム大阪

(株)近鉄百貨店 代表取締役専務執行役員の岡田康夫様の開会の辞、

(株)近鉄百貨店 代表取締役専務執行役員の岡田康夫様の開会の辞、

井出会長の挨拶からスタート。

司会進行は 三幸農園の島本様 と 大村屋の西下様です。

講演 「食の信頼とフード・コミュニケーション」

東京大学大学院農学生命科学研究科教授 中嶋 康博 先生

講演 「循環型経済の価値と地方創生」

哲学者/NPO法人森づくりフォーラム代表理事 内山 節 先生

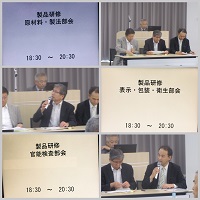

製品研修(原材料・製法、表示・包装・衛生、官能検査 の各部会)

当会の特徴とも言えるフォーラムでの製品研修。今回は久々に3つの製品が出品され、

深夜まで熱のこもった研修が続けられました。

6月23日(火)

協力店会員報告① パントリー近鉄あべのハルカス店 松田 泰司 様

協力店会員報告② 門馬雄造商店 門馬 直之 様

生産者会員報告 大村屋 田中 洋治 様

食品を識(し)る 原材料・製法部会 佐々木 純一郎 様

食品を識(し)る 原材料・製法部会 佐々木 純一郎 様

表示・包装・衛生部会 久保 隆則 様

官能検査部会 鈴木 整 様

新認定品紹介

新認定品紹介

『花かつお だしはこれ』 タイコウ 稲葉 泰三 様

『国産アカシヤはちみつ』 秋山養蜂 秋山 知生 様

『萌(もえ) モモハム』 大 近 森 勝義 様

以上の3品が新たに認定されました。

※尚、(有)タイコウ 様は この認定により、生産者会員として入会

されることとなりました。

認定書伝達

認定書伝達

前回フォーラムにて認定された製品の認定証が井出会長より手渡されました。

『豆 乳』 久保食品 久保 隆則 様

『グリド甲州』 中央葡萄酒 三澤 礼子 様

オリエンテーション 鈴木 事務局長より

オリエンテーション 鈴木 事務局長より

(有)タイコウ 稲葉 泰三 様

(株)ユアーズ アバンセ 岡山天満屋店 小田原 真也 様

まとめ

岡 永 飯田 永介 様

大 近 伊藤 智徳 様

会員相互の研鑽の場である「良い食品づくりフォーラム」も第47回目を数え、

2月16日(月)、17日(火)の二日間と短縮ながら、東京平河町の都市センターホテルにおいて、

下記プログラムを実施し、無事終えることができました。

幹事役の地区会員の皆様をはじめ、全国からご参加くださった会員の皆様、大変お疲れさまでした。

2月16日(月)

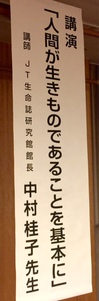

講演 『人間が生きものであることを基本に』 JT生命誌研究館館長 中村 桂子 先生

●生命誌とは、人間も含めての様々な生きものたちの「生きている」様子を見つめ、、そこから「どう生きるか」を探す新しい知。

●まずベースとなるのは「人間が生きものであることを基本に考える」ということ。人間は生きものであり、自然の一部である。

●生命絵巻でも表現されているが、この地球上には数千万種の多様な生きものがいて、生きものはDNAから成り立っている。ヒトは生きものの中のひとつ。「地球にやさしく」という言葉は上から目線の言葉。

●豊かで便利になるのは良いことだが、文明(科学技術は金融市場原理)ばかりが発達すると、反比例して自然が破壊されていく。そして、内なる自然(身体や心)が破壊されると心身ともに壊れていく。

●環境や遺伝なども大きく影響するが、食生活を改善することで、常在菌の環境を整えることが出来る。

●20世紀は機械と火(エネルギー)の時代、21世紀は生命と水の時代。機械は利便性は均一性を求めるので、「速く、思い通りに進み、手抜きが出来る」。この逆はマイナスに捉えられがちがだ、この逆が生きものであり、それを楽しめるのが生きものである。

●価値観を変えて、社会を変えていくには、子供のころからの体験も重要。

●アダムスミスは「道徳感情論」の中で、「人間は利己的であるが、人の悲しみを想像することが出来る」と語っている。それが、経済のスタート、基本である。

●経済ありきではなく、自然の中の一つの生きものであるヒトが、生きていること・どう生きるかを考えることが重要である。

・・・・等々。 大変根源的な、深い示唆に富んだお話をしていただきました。

・・・・

講演 『食の安全・安心・信頼を築くために』

農林水産省食料産業局 企画課 食品企業行動室 フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局 田邊 浩之 先生

●フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP):消費者の「食」に対する信頼を高めることを目的として、農林水産省が提供するプラットフォームの下に、食品関連事業者が主体的に食品の安全、消費者の信頼確保のための取組等を進めるプロジェクト。

●当会にとっての存在意義でもある食品の安全への取り組み。ただ、それをいかに消費者に伝えるかということにおいてはやや苦手という会員の方々が多いなか、大変有意義な講義でした。

生産会員報告(理念の実践者) 中央葡萄酒 三澤 茂計 様

●昨年DWWAで日本初の金賞受賞(2014年、デキャンター・ワインアワード/ロンドン)という快挙を成し遂げられた、中央葡萄酒の三澤様より報告。

・「ロンドン市場で勝負せよ!」(麻井宇介氏)に学ぶ

・銘醸地は動く

・垣根式甲州の畑(高畝式)

・EU基準でのワイン造り

・会の理念を座視に 「食に携わる者は、聖職者である」(志水寛先生)の言葉

・「経営者の良心」を貫く努力

・凛として、和をなす

製品研修 (原材料・製法、 表示・包装・衛生、 官能検査 の各部会)

当会の特徴とも言えるフォーラムでの製品研修は、申請品の認定の可否を判断する場でもあり、消費者の側に立った厳正さが求められます。一方、食品の供給に携わる者として、食品情報を吸収する学びの場でもあります。申請者が全力で製造した製品に対峙するという真剣な姿勢を、毎回確認するとともに、会員自らが会の理念を再認識する場です。

今回は2つの製品が出品。 各部会に分かれ、深夜まで熱のこもった研修が続けられました。

2月17日(火)

協力店会員報告➀ 鶴屋百貨店 白坂 由紀 様

●熊本 鶴屋百貨店 白坂由紀様よりの報告

・鶴屋様が展開されている「良い食品づくりの会のコーナー」の紹介を、棚割り、取扱い製品、売れ筋、季節展開、POP等、多くの画像を使われ丁寧に説明していただきました。

協力店会員報告② ディアンドデパートメント 内田 幸映 様

●ディアンドデパートメント d47食堂の内田幸映様からの報告。

・今までの活動内容、d47のコンセプト、スクールの実施等、画像を使っての説明。

・今年12月にd47食堂様で実施される「47都道府県のさしすせそ(仮)」展に向けて、情報提供等の呼びかけがありました。

生産者会員報告(理念の実践) 信州味噌 森 健 様

●1674年(延宝2年)創業 昨年創業340年を迎えられた信州味噌の森健様より大変熱のこもった報告を頂きました。

・味噌のルーツ、味噌の歴史から始まり、味噌作りの主役である微生物の講義。

・味噌の製造工程については動画にて詳細に説明。

・原料となる大豆は「白眉大豆」(中国黒竜江省産: 収穫に大変手間がかかる)、「合豊大豆」(中国黒竜江省産)

・国産大豆については主に秋田県の契約農家の方々に作ってもらっている。

・業界として初めて、「無添加の味噌」としてパックされた製品を開発するため、パック内の発酵ガスを抜くための「呼吸口」を設けた。

次回定期総会

及び第48回フォーラム大阪の案内 大 近 伊藤智徳 様

食品を識(し)る 製品研修のまとめ(各部会報告)

原材料・製法部会 伊藤 智徳 様

表示・包装・衛生部会 村田 滋 様

官能検査部会 中嶋 恒治 様

認定書伝達・オリエンテーション 鈴木 整 様

●前回フォーラムにおいて認定された 長工醤油味噌協同組合 様 『国産麦味噌』 と

(株)ナガノトマト 様 『黒なめ茸』 に認定証が授与されました。

●恒例のオリエンテーション : 会の精神ともいうべき 【遵守事項】の確認が行われます。

まとめ 仙台味噌 佐々木 淳一郎 様

【新認定品】 中央葡萄酒(株) 『グレイス グリド甲州』

(有)久保食品 『豆 乳』 の2点が認定となりました。

会員相互の研鑽の場である「良い食品づくりフォーラム」。

9月7日(日)の前泊研修から8日(月)、9日(火)の3日間にわたり、

香川県丸亀市のオークラホテル丸亀において、下記プログラムを実施。

大変中身の濃い研修となりました。

幹事役の地区会員の皆様はじめ、全国からご参加くださった会員の皆様、

お疲れさまでした。

9月7日(日) 前泊研修

今回は3つの製品が出品。

各部会(原材料製法・表示包装衛生・官能検査)に分かれ、深夜まで熱のこもった

研修が続けられました。

9月8日(月)

講演 『原発事故後の社会と暮らし』

使い捨て時代を考える会 相談役 槌田 劭 先生

講演 『フードシステムと食品製造者の職業倫理』

京都大学 教授 新山 陽子 先生

生産者会員報告 一柳こんにゃく店 一柳 美枝子 様

かたぎ古香園 片木 彰 様

講話 『チェンジ学校給食』

三豊市立仁尾小学校 校長 山下 昌茂 先生

9月9日(火)

協力店会員報告 中嶋屋本店 中嶋 浩二 様

研究発表 『酵素剤について』 関西地区研修会 木村 和彦 様

食品を識る 各部会報告

【新認定品】 長工醤油味噌協同組合 『国産麦みそ』

㈱ナガノトマト 『黒 なめ茸』

の2品が認定となりました。

会員相互の研鑽の場である「良い食品づくりフォーラム」。

2月24日と25日の2日間、ホテルフロラシオン青山において、下記プログラムを実施。

新事務局体制となってからの初めてのフォーラムでしたが、どうにか無事終了することができました。

幹事役の地区会員の皆様はじめ、全国からご参加くださった会員の皆様、お疲れさまでした。

>

2月24日(月)

講演 「マーケティングを学ぶ」 流通科学大学学長 石井淳蔵先生

講演 「和食の世界文化遺産登録の意義」 静岡県立文化芸術大学学長 熊倉功夫先生

生産者会員報告① 宮坂醸造 宮坂勝彦さん

製品研修 原材料製法部会/表示包装衛生部会/官能部会

部会終了後、合同研修

2月25日(火)

協力店会員報告① D47食堂 相馬夕輝さん

生産者会員報告② 丸八製茶場 谷誠慶さん

協力店会員報告② そごう・西武 千葉店 永津耕三さん

「食品を識る」(各部会報告)