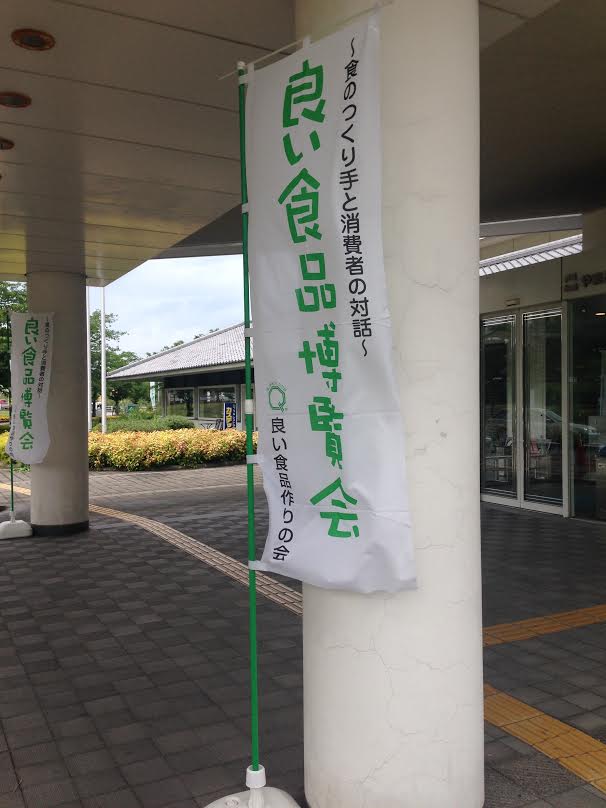

2014年 6月14日(土)〜15日(日)に開催された第3回大和郡山良い食品博覧会は、

好天にも恵まれ、非常に多くの皆様のご来場をいただき、盛況の内に終えることができました。

ご来場いただいた皆様方には改めて感謝申し上げます。

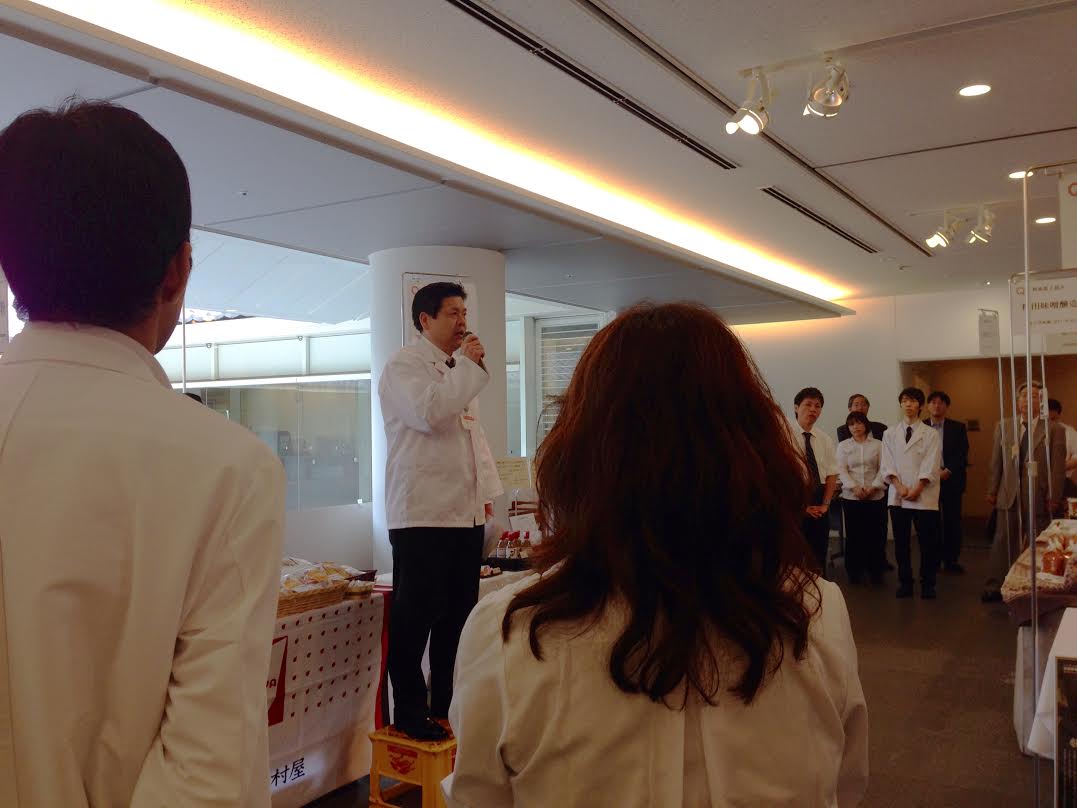

今回出展の約40社のブースでの展示即売では、開場前から列ができるという状況で、

お客様が熱心に生産者と食について会話をする光景が数多く見られ、試食等も大盛況でした。

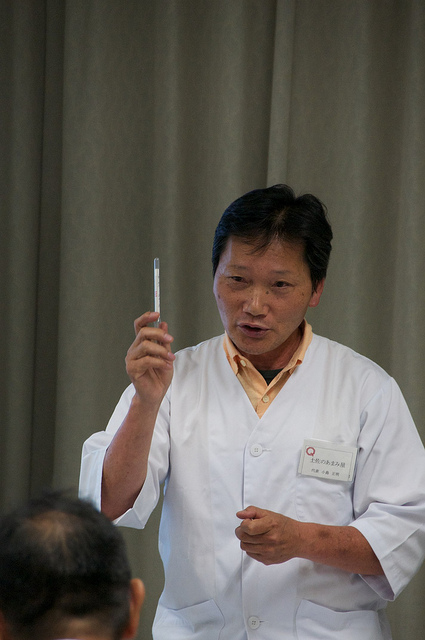

また10以上の食の語り部講座ではほぼ全ての席が一杯となり、立って聴かれる方も。

普段は商品をお召し上がり頂いているお客様も、

直に生産者の「生」の言葉を聴く事が出来・・・

また生産者もお客様からの「生」の感想を頂戴し・・・

一時間の講座があっという間に過ぎて行きました。。

ご来場頂き誠にありがとうございました。

感動満載のドラマがある。

プレイバックシアターは、あなたの心への贈り物です。

プレイバックシアターは、台本なしの即興劇です。

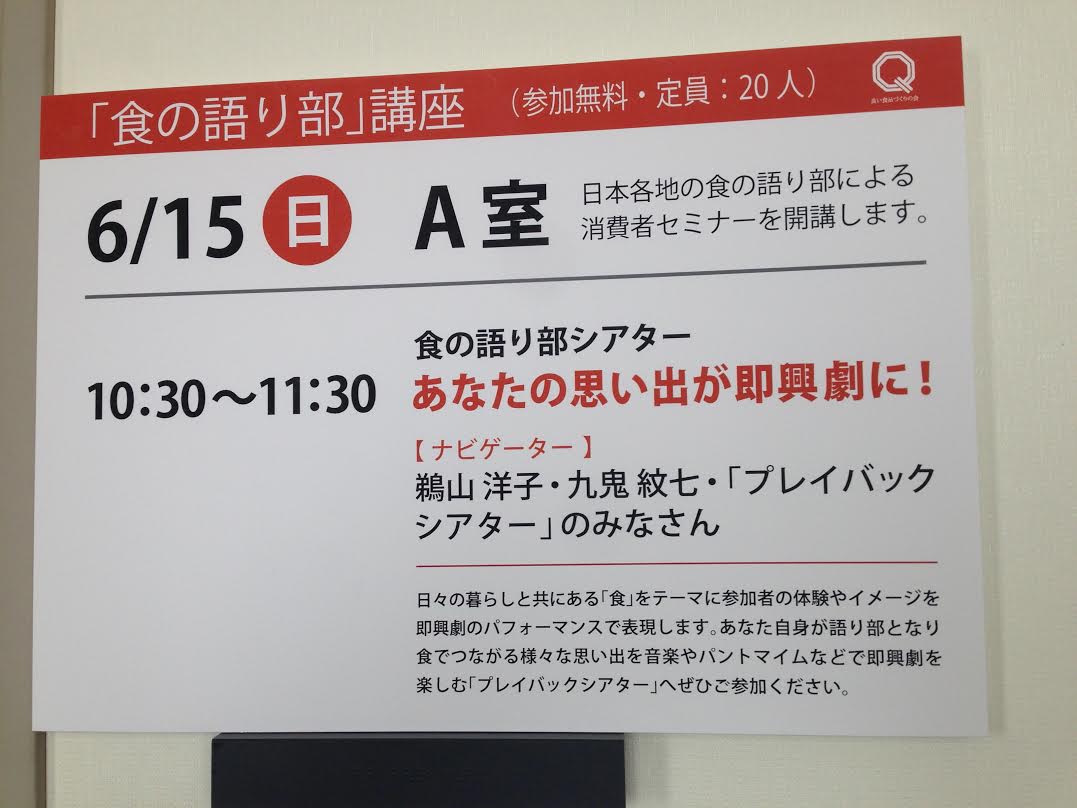

「プレイバックシアター」って一体なにをやるのか?

って方も多いとは思われますが、

こまごま説明するよりも、百聞は一見にしかず。

是非この機会に参加してみませんか?

語り部と参加している人々が、親しい仲間として結びつき、

今までにない新鮮な体験を感じることができるはず。

■プレイバックシアターとは

観客として見ている時「まるで、私自身のようだ!」と目の前の物語が、

自分の経験・感情であるように思えて感動することがあります。

このように見ているだけの観客が、治癒的効果を得たり、

新しい視点に気づいたりするのは、

あるテラーの個人的経験の底に、普遍的な人生のテーマが潜んでいるからです。

名作とされる映画や演劇が人の胸を打つように、人生の真実を再現する

プレイバックシアターによっても、人と人は通じあい、感情や人生をともにします。

あたたかい雰囲気の中であなたの物語を話して、見て、そして感じてください。

※より詳しく知りたい方は⇒ http://www.playback-az.com/pt/index.html

詳細内容はこちらのPDFファイルをご覧ください。(※クリックすると

表示されます)

2014年6月14日(土)、15日(日)の2日間、

奈良県大和郡山市 やまと郡山城ホールにて

「第3回 大和郡山 良い食品博覧会」を開催致します。

■メインテーマ 『おとなの食育・こどもの食育』

・おいしい体験教室 ... 6月14日:2講座

・「食の語り部」講座 ... 6月14日・15日:全10講座

・城下町まちなかサロン ... 6月14日・15日:各1講座

・語り部シアター ... 6月15日

・クイズde食育 etc. 役に立つ企画が盛りだくさん。

食の語り部たちと出会い、共に学んでみませんか?

<<各講座のお申込み・お問合せ先>>

ご希望の講座名と、参加者の氏名・ご連絡先(メールアドレス)・参加人数を下記までお知らせくださいませ。

大和郡山「良い食品博覧会」実行委員会・事務局(担当:さとなか)

info@yoi-shokuhin.com

電話:0743-52-2218

会員相互の研鑽の場である「良い食品づくりフォーラム」。

2月24日と25日の2日間、ホテルフロラシオン青山において、下記プログラムを実施。

新事務局体制となってからの初めてのフォーラムでしたが、どうにか無事終了することができました。

幹事役の地区会員の皆様はじめ、全国からご参加くださった会員の皆様、お疲れさまでした。

>

2月24日(月)

講演 「マーケティングを学ぶ」 流通科学大学学長 石井淳蔵先生

講演 「和食の世界文化遺産登録の意義」 静岡県立文化芸術大学学長 熊倉功夫先生

生産者会員報告① 宮坂醸造 宮坂勝彦さん

製品研修 原材料製法部会/表示包装衛生部会/官能部会

部会終了後、合同研修

2月25日(火)

協力店会員報告① D47食堂 相馬夕輝さん

生産者会員報告② 丸八製茶場 谷誠慶さん

協力店会員報告② そごう・西武 千葉店 永津耕三さん

「食品を識る」(各部会報告)