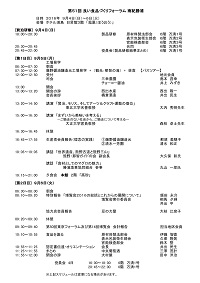

9月5日(月) 良い食品づくりフォーラム南紀勝浦開催

司会: 島本 昌幸様(三幸農園)

井上 みずき様(チョーコー醤油)

開会の辞 西出 隆一様(西出水産)

会長挨

会長挨 拶

拶

井出 民生様(橘倉酒造)

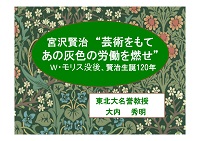

講演:「賢治、モリス、そしてアーツ&クラフト運動の復位」

東北大学名誉教授 大内 秀明先生

講演「まずいから美味いを考える」

-ご馳走のない社会から、ご馳走について考える―

大正大学客員教授 森枝 卓士先生

生産者会員報告(理念の実践) 藤野醤油醸造元 那須 美穂子様

生産者会員報告(理念の実践) 清水一芳園 清水 和正様

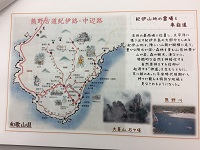

講和 「世界遺産、熊野古道と熊野三山」

熊野・那智ガイドの会 副会長 大久保 彰氏

講和 「食材としてのマグロの魅力」

勝浦漁業協同組合 参事 丸山 一郎

夕食会

9月6日(火)

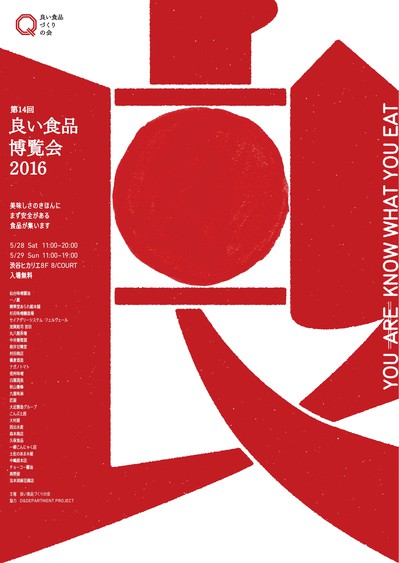

特別報告 「博覧会2016の総括とこれからの展開について」

博覧会実行委員会 飯田 永介様・相馬 有輝様・久保 隆則様

協力店会員報告 豆の力屋 大枝 比奈子

第50回東京フォーラム及び第14回博覧会 会計報告 事務局 藪 剛彰様

食品を識る

原材料製法部会 伊藤 智徳様、 表示包装衛生部会 久保 隆則様、 官能検査部会 鈴木 整様

認定書伝達

村田商店 村田 滋様、 こんぶ土居 土居 純一様、 今井製油 畠中 徹様

オリエンテーション 事務局長 鈴木 整様

まとめ

中央葡萄酒 三澤 茂計様

閉会の辞

大村屋 田中 洋治様

皆様、大変お疲れ様でした。

第51回良い食品づくりフォーラム南紀勝浦(2017年9月4日~6日)が無事終了致しました。

今回は新たな試みとして画像で報告させていただきます。

【前泊研修】9月4日(日)

【原材料・製法部会】

【表示・包装・衛生部会】

【官能検査部会】

【合同研修】

その2へ続く

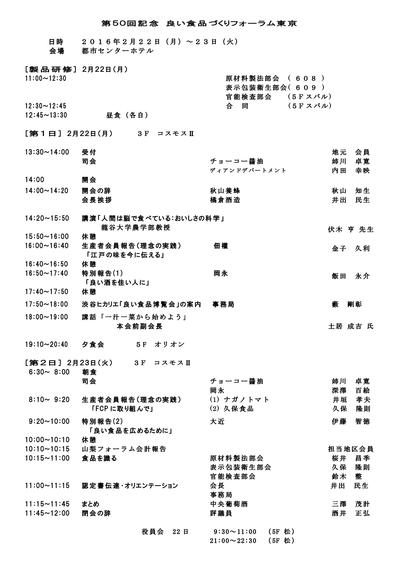

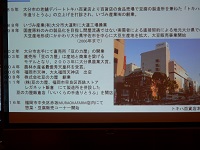

2016年(平成28年)2月22日(月)、23日(火)の両日、

平川町の都市センターホテルにおいて、良い食品づくりフォーラム東京が87名の出席のもと、終了致しました。

今回は50回という節目のフォーラムでもあり、いつもの短縮型ではなく、2泊3日の内容を2日間に詰め込むという過密スケジュールでしたが、

その分密度の濃い、充実した内容で終わることができ、準備にご尽力いただいた地区会員はじめ関係者の皆様、お疲れ様でした。

フォーラムの概略

2月22日(月)

製品研修

当会の特徴とも言えるフォーラムでの製品研修ですが、過密日程の為、今回初めてフォーラム前の

午前中からのスタート となりました。 そして初めて各部会にカメラが入りました。

【原材料・製法部会】 コーディネーター: 桜井甘精堂 桜井昌季様

【表示・包装・衛生部会】 コーディネーター:久保食品 久保隆則様

【官能検査部会】コーディネーター:一ノ蔵 鈴木 整様

今回の審査対象は 3社 4品目 通常の前泊研修とは異なり、

1時間30分という時間制約のある中、大変密度の濃い研修となりました。

フォーラム受付開始

井出会長の挨拶

50回という節目のフォーラムを迎えましたが、その1回1回に課題や困難があり、

それを会員の皆様方の協力により乗り越えてきたというのが実感です。

現在の世相を反映して食の世界でも偽装、廃棄の横流し等という荒廃した事件が

表面化していますが、そのような中、会はどのような役割を果たしていくべきなのか。

会員個々がどう立ち向かっていくべきなのか。

このフォーラムで学びたいと思います。

司会: チョーコー醤油 姉川 卓寛 様

司会: チョーコー醤油 姉川 卓寛 様

D&department 内田 幸映 様

[講演] 「人間は脳で食べている:おいしさの科学」

龍谷大学農学部教授 伏木 亨 先生

・おいしさについての系統的な研究はない。

・おいしさは食品の中にはない。人間の脳に現れる脆弱でバーチャルな感覚。

おいしさは食品と人間の中だけにある。

・食品の分析だけでおいしさは掴めない。

・おいしさは食べれば一瞬でわかる。瞬時にざっくりと評価し、たくさんのことは考えていない。

1.おいしさの研究の重要性

・QOLのために:介護職(ミキサー食でいいのか)、病院食(制限のある食事―おいしさを妨げる)、給食、Diet

・食と健康 :低カロリー、糖分・塩分控えめ(おいしさと健康―二律背反

・食と経済 :日本食の世界戦略

・食品開発 :おいしさは食品の究極の機能

2.瞬時のおいしさの要素を分解すると4つある

①生理的なおいしさ

・空腹にまずいものなし、山の上のビール。

・生きるために体が要求しているものはおいしいと感じる。発汗・脱水―体液の補充を体が求める。

・吸い物の塩加減―血液中の塩分濃度に近いものがおいしい。血液の塩化ナトリウム濃度は0.9%。

・体が求める塩分濃度は、血液の塩分濃度。

・時代とともの欲求も変わる。

飢餓・食料不足:エネルギーが足りない時代は甘いものがおいしい。飽食の時代:弱い甘みが好ましい。

②食文化のおいしさ

・食べ慣れたものはおいしい、食べ慣れないものはおいしくない。

卵焼き、砂糖を入れる地域と入れない地域がある。

甘い卵焼きの味が推測した味と合えばおいしく、合わなければ違和感となる。

砂糖が入っていない卵焼きも同じ。

・食文化に 合わないものは臭い。

クサヤ、鮒ずしを子供の頃から食べている場合:おいしく違和感がない。

クサヤ、鮒ずしを子供の頃から食べていrない場合:食べ物ではない。

・食文化の主役は嗅覚である。

発酵食品のうまさは世界共通で、匂い独特。異臭に慣れるのが食文化。

記憶しているのは匂い。鼻をつまんでステーキを食べると味がわからない。

味の記憶はぼやっとしている。匂いのセンサーは約400あり、匂いは記憶

されやすい。動物の危険判断は、匂いでする。

③情報がおいしさを左右する。

・ミシュラン3つ星の店の知人は、お客様はおいしいと大袈裟に言って帰っていく。

ミシュランに認められる前は同じ料理を出していたが、それほどおいしいとは言わなかった。

・ワインのケース:初心者わからないおいしさであり、学んで知るおいしさである。

情報が先にあって、学習が後を追う。「なぜおいしいか」という原理ではなくて、

「この味をおいしいと考える」という教えの伝達。共有されたおいしさの概念。

・現代人は、味覚や嗅覚の判断よりも、この食品は食べられるという文字情報を選んだ。

食べる前に安全と判断できる。

④やみつきのおいしさ

・別原、癖になる、やめられない、高度の満足、幸福感。

・ねずみがやみつきになる実験

かつおだし、砂糖水、コーン油は繰り返し飲み、この3つがやみつきとなる。

おいしいものは、だし・砂糖・脂肪。

3.健康な道

・だしが効いた食事で、脂肪と砂糖を少なくする。

・小学生や大学生に、おいしいだしを飲ませると、家庭で飲んでなくてもおいしさがわかる。

・脂肪と砂糖が多い食事をしていて、年をとってから急にだし中心の食事へ転換することは

できないので、子供の頃からだしの効いた食事を出すことが大事(後期離乳食から)。

・食嗜好は遺伝しないので、だしのおいしさを伝えていうことが大事。

(まとめ: 吉村 文夫 様)

生産者会員報告 佃 權 金子 久利 様

「江戸の味を今に伝える」

1.良い食品づくりの会の理念と実践について

4条件4原則が当会の魅力であり、食品の本質がまとめられている。佃權では先代から皆さんとご一緒に

勉強して、この理念に基づいた食品づくりをしている。

1)「何より安全――添加物、食品衛生の点で安心」

重合リン酸塩、無添加の冷凍すり身を仕入れて製品づくりをしている。

2)「美味しい――形状、色沢、食感の全てが本物」

佃權の「はんぺん」はサメを使用し、伝統製法で製造している。「江戸の味を今に伝える」という代表的な製品。

伏木亨先生の味覚に関する講演にもあったように、美味しさには食文化の反映や時代の変化もある。

「製品への自信」と「お客様にご評価をいただく努力」の両方が必要だと考えている。

3)「適正価格――品質に照らして安い値段」

消費税の増税以降、高値傾向の昨今である。お客様の満足感、納得感を得る努力が必要だと考えている。

4)「ごまかしがない――不当・誇張表示、過剰包装がない」

食品表示は、昨今隔世の感がある。アレルギーや栄養成分表示の義務化などで添加物の表示など、

間違いが許されないこととして厳密に取り組んでいる。

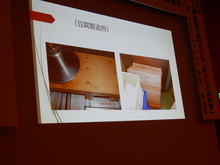

4原則の、「良い原料、清潔な工場、優秀な技術、経営者の良心」という各項目について、製造現場の写真を

使って、水洗い熱湯消毒の徹底、中心温度を80℃にするためのひと手間かけた丁寧な作業の様子、

更に品質を重視する経営姿勢などが報告された。

2.水産練製品業界の歴史と現状について

1)「蒲鉾」の文字が文献に登場してから900年になることを記念して全国の小学生を対象にした、

「夢のかまぼこ大募集」という企画に、1万件を超える応募があった。人々の生活になじんでいることの表れ。

全国各地で地域特性を持ったねり製品が出ている。

2)原料の冷凍すり身が、アメリカからの輸入量の変動、東南アジアでの資源減少や消費量の増加など

複合的な要因で価格高騰している。

3)消費動向は、世界的に魚肉ねり製品の消費が増えている。国内でも、総務省の家計調査で2014年は

年間8,722円で食パンとほぼ同額である。視野は広く、可能性は大きい業界である。伝統を守り、

時代変化に合わせて、安全で安心である製品の供給につとめていく。

(まとめ: 石江 美保子 様)

特別報告(1) 岡 永 飯田 永介 様

「良い酒を佳い人に」(日本名門酒会の活動)

①日本名門酒会発足 1975年 目的とその背景(高度成長経済の終焉)

1)日本酒の復興・・1972年~74年がピーク→「日本酒離れ」 74年にコンビニが、76年にクロネコヤマトが誕生。

2)日本酒を中心とした強い専門店を作る・・・流通の主体性

3)消費者の啓蒙・・日本酒を広めていく 「良い酒を佳い人に」をスローガンに

現在、日本名門酒会は1700店の加盟店と約120のメーカーで構成された「地酒」販売組織に。

②日本酒の現状・環境の変化

1)日本酒の総量はピーク時の3分の1。1972年~74年の総量は970万石。現在は300万石。現在も微減傾向。

2)酒販店激変・・03年実質免許自由化。酒類販売免許は増えているが、酒販店は3分の1に。

3)お客様の変化→飲んだことがない・罰ゲームなど良くないイメージ。

③日本名門酒会 41年間の活動

・「全国大会」⇒毎年秋開催 今年42回目

・「店頭試飲会」(1976)、「友の会」(1977)⇒名門酒会を立ち上げて、すぐに行ったこと。現在も継続。

・「初しぼり」キャンペーン(1983) ⇒ 「一年52週の生活提案」スタート(1999) ⇒ 活動の主軸

・「加盟時研修会」(1991年3月) ⇒ 次回4月開催で第154回

・「蔵元見学会」(1976年2月 茨城『一人娘』 ⇒ 今年41回目→酒造り体験などを通して、風土などを肌で感じる体験実習会

・「品質管理委員会」設置(1985) ⇒ 春秋年2回 今年の春・第62回

→約300アイテムを2日間かけてブラインドでテイスティングを行い、20名程度の委員会(蔵元・本部・加盟店)で討議。

→品質の裏付けにもなる。

・メーカー技術交流会(2003)毎年7月開催 今年13回目

→杜氏と技術者を対象に毎年テーマを決め、情報交換や問題提起から意見交換を行い、解決策を模索するなどの場にしている。

→技術向上・品質向上の為には、外部から専門家を招き講演を行うなど、組織内だけに留めずオープンな場としている。

・「立春朝搾り」開華蔵元で実施(1998) ⇒38蔵元開催

・「定番の革新」スタート 「大山」(2002) ⇒活動の主軸

・米国輸出開始(1984) ⇒33か国への輸出

④「一年52週の生活提案」・・・「モノ」から「コト」へ

1)日本酒の重要な商品特性のひとつ「季節性」を全面に出す。

2)年間の行事・季節の催事を軸にお客様の生活のリズムに合わせた提案をする。

3)一年を通した日本酒の販売、売上のヤマを意識的・計画的に連続して作りだし、それぞれのヤマを更に高いものに。

→潜在的な需要(願望)を掘り起こす → 気づき/きっかけ

・27のカリキュラム

・4つのポイント・・・「テーマ」「売場」「商品」「イベント」

・「イベント」・・感動<体験> ⇒ 「体験型の市場」

・イベントと売場の連動 『新春顔見世会・熱闘夏生選手権・ひやおろし秋場所』

新種しぼりたて(2014-2015) 88会場/アンケート2,081枚

夏の生酒(2015) 120会場/アンケート3,020枚

秋のひやおろし(2015) 117会場/アンケート2,947枚/約5,000名

→アンケート結果は必ず加盟店にフィードバックされる

⑤「立春朝搾り・・・「地域共感イベント」(地域性+季節性)

二十四節気の「立春」を新しい年を迎える特別な一日と意識し、立春の日の未明に搾り上がったばかりの新酒

をその日のうちに瓶詰し、この企画に関わる全ての人々(造る人・届ける人・飲む人)の無病息災、家内安全、

商売繁盛を祈願し、お祓いを受ける縁起酒。

蔵元では、もろみを一晩中搾り続け、搾り上がったら瓶詰めしなければならないため、この日蔵人達は夜中から、

時には徹夜で作業を行う。近隣の参加加盟店は早朝から蔵元に集まり、ラベル貼りや箱詰め作業を手伝って

酒を持ち帰り、その日のうちにお客様にお届けする。

19年目となる2016年は、33都道府県38蔵で開催。966加盟店(1,661名)が参加し、28万5,380本

(720ml換算)⇒前年対比 108.3%<1,139石>

蔵元の協力と、加盟店が育ててくれた企画。1日で、日本酒が日本一売れるイベントに成長。

平均、1加盟店で300本販売。ほとんどが事前に予約受注を行う。ローカル経済圏との関わり。

⑥「定番の革新」

・強い「定番」づくり

「革新」し続けるものだけが、強い「定番」になりうる各蔵の「強み」を伸ばす

定番のブラッシュアップ

→新商品は大事だが、各蔵元の強みを活かし伸ばす定番商品のブラッシュアップはさらに大事。

・メーカー病

→(1)妥協病:これくらいならいいだろうの積み重ねで、気づいたらまったく別のものに

(2)変わりたくない病:地元で飲まれている定番品を変えたくない、など

・一桁酵母の復権

→安易に香りの高い酵母ばかり使う時期があったが、6号(新政)・7号(真澄)・9号(香露)などの一桁酵母は、

しっかり造りこむことで香りが出る酵母。

・「新政・No6」、「大山・十水」

→守破離の精神で、昔からあるポテンシャルを現在の新しい技術でさらに引き出す

・品質委員会 → メーカー技術交流会 今年のテーマ 「生酛チャレンジ」

→昔ながらの酒造りへのチャレンジ 意見交換からの技術向上、技術革新、微生物、酒造りの原点

⑦「日本酒の価値創造」・・足許にある価値の掘り起こし

「品質的な価値」

「情緒的な価値」→心を動かされることで購買につながる

「新・価値」→「一ノ蔵 すず音」に代表される発泡清酒など、新しいカテゴリー

「社会的な価値」→地域の農家と酒米

「日本としての価値」→日本の縦軸(皇室を中心とした伝統)と横軸(農業などのコミュニティ)

⑧価値創造型サプライチェーン=卸しの役割→伝えていく、広めていくことの重要性

◆「価値」の見直しと概念化・言語化

◆目的を同じくする人たちの同志化

◆点から線へ、線から面へ、面から・・・

◆「卸し」の役割・・・標準化の意識 →標準化のネタは現場にしかない。

⑨「進化する日本酒」 への期待

◆日本酒に追い風、市場を押し上げる力・・・「日本酒応援ネットワーク」

日本酒イベントの多さ・熱気/新聞・雑誌の露出度/人気銘柄の台頭/

若い蔵元達のチャレンジ/女性パワー・オピニオンリーダー/「和食回帰」/

季節商材の飛躍的な伸び/輸出市場の活況/新価値・新提案の広がり

→ブームではなく、応援してくれる人達が増えている

◆技術革新、ブラッシュアップ、過剰品質、哲学、情念 ⇒ 共感、期待

→過剰品質=made in Japan ここまでやるかっ!と造り込んでいくことの重要性

今の時代はマーケットインではなく、プロダクトアウト。

自分がどんな酒をつくりたくて、何を目指しているかという部分を明確に発信すべき。

それに共感した方々が期待を抱き、日本酒応援ネットワークが生まれている。

◆日本酒は転換期、時代の躍動感

◆あらためて「消費者接点」・・・”売る”ことで完結

日本酒はブームで売れているのではない→”売っている”

「52週」「定番革新」・・・一気通貫の”売り”の仕組みづくり

◆「消費意欲」の掘り起こし・・・今こそ「凡事の非凡なる徹底」→メリハリ消費

◆「52週を超える」・・・「仕組み」を超えていく情熱

「一年52週の生活提案」を初めて20年。日本名門酒会を立ち上げて42年。

日本酒を売る仕組みを構築してきた。その仕組みを超えていくのは情熱や人間的な

魅力や何か。売りの現場、造りの現場は全てが人の営み。その一つ一つにどれだけ

焦点を当てることができるか。きちんと掘り起こし、きちんと伝えることができるか。

もう一度原点に戻り、仕組みの中で溺れてしまわぬよう、今後も日本酒に携わるもの

として、原点を見直す一年にしてきたい。

(まとめ: 深澤 百恵 様)

講和 「一汁一菜からはじめよう」

良い食品づくりの会 前副会長、初代事務局長 土居 成吉 様

●映画上映

「一汁一菜から始めよう」短縮版

(和泉市医師会創立50周年記念作品)

●軟水地帯に住む日本人は積極的に海からの

ミネラルを採らなければならない

● 一昔前の日本人は何を食べていたか

● 太古の日本人は何を食べていたか

●グルタミン酸ナトリウム(表示上でアミノ酸)

を主成分とする、だしの素の問題点

●酵母エキスの問題点

●ミネラルバランスの大切さ

●日本独自の海藻食文化

●奇跡の島に住みながら・・・

●未来のために接続可能な食生活と住まい

※「一汁一菜から始めよう」 DVD+小冊子

※「一汁一菜から始めよう」 DVD+小冊子

著者:一般社団法人 和泉市医師会

※完全版については事務局までお問い合わせ下さい。

2月23日(火)

生産者会員報告 「FCPに取り組んで」

① ナガノトマト 井垣 孝夫 様

② 久保食品 久保 隆則 様

FCP(フード・コミュニケーション・プロジェクト)は農林水産省の呼びかけで始まった。

・ベースとなる価値観と行動(2項目)

・社内に関するコミュニケーション(4項目)

・取引先に関するコミュニケーション(3項目)

・お客様に関するコミュニケーション(4項目)

・緊急時に関するコミュニケーション(3項目)

上記5つのコミュニケーション(16項目)を「ベーシック16」とし、企業により多少の増減がある。

各項目ごとにレベル1~4迄あり、通常はレベル2程度だが、

ISOやHACCPを導入している企業ではレベル3、4が出てくる。

チェックリストは自己評価のツールとしては非常に有効。

ISO、HACCP等を未導入の企業には理解しにくい部分もあり改善の必要がある。

上記を導入している企業では、その考え方、整理の仕方を学ぶ事が出来た。

あくまで安心・安全に着眼したものであり、味に関して何かしらの項目があるものではない。

(まとめ: 秋山 知生 様)

特別報告(2) 大 近 伊藤 智徳 様

「良い食品を広めるために」

1)「会」との出会い 大近 ・ 伊藤氏個人

2)株式会社 大近グループの紹介

①生産者会員:大近製造グループ 藤乃家、卯乃家、幸月、たくみ亭

②販売協力店:27店舗 エリアごとの店舗数とパントリー、ラッキーの区分け

③拠点 大友

3)地区研修会の取り組み

大近グループとして良い食品づくりの会との出会い、経緯、取り組みを話されました。

関西地区勉強会で、現在行っている勉強内容を説明されました。

・認定品を食べよう

・おいしいものを探そう

・販売協力店報告

・食品の基礎知識

・食品添加物の基礎知識

勉強会の主旨として

・生産者会員からの直接的な知識習得

・研修会の学びを実践に活かし結果に繋げる

・販売担当者の販売実践と結果報告

・参加型の進行内容⇒発表者のスケジュール化

・研修参加者を増やす・・・あまり難しい内容にしない

・食品添加物の懸念情報と味覚の確認

以上を毎月実行され、多くの店舗担当者や、生産者会員の社員が参加できる

勉強会を行われ、食品の勉強と会の理念に携わった実践を実行されているとの内容でした。

(まとめ: 麻生 秀樹 様)

食品を識(し)る

原材料・製法部会 桜井 昌季 様

表示・包装・衛生部会 久保 隆則 様

官能検査部会 鈴木 整 様

新認定品紹介

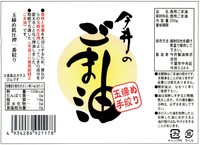

『今井のごま油』(玉締め一番搾り) 今井製油

『どらいなっとう 無塩』 村田商店

『どらいなっとう 黒豆』

『無酸処理焼きのり』 こんぶ土居

以上の4品目が新たに認定されました。

※尚、今井製油(株)様はこの認定により、生産者会員として入会されることとなりました。

オリエンテーション

㈱大近 鶴本 克己 様 (協力店会員: パントリーそごう広島店、パントリー丸井溝口店)

熊野屋 熊田 ひろみ 様 (協力店会員)

㈱豆の力屋 大枝 比奈子 様 (協力店会員)

㈲北海屋大塚商店 大塚 英治 様 (協力店会員)

今井製油㈱ 畠中 徹 様 (生産者会員)

酒井様(評議員)挨拶

設立以来会を牽引してこられた酒井正弘様が、このフォーラムを持って会から引退されることとなりました。

本当に長いあいだ、お疲れ様でした。